僕の中では「休日に鳴いている鳩」、キジバト

キジバトが求愛している鳴き声

聞こえてくるでしょう

この声

自分が聞こえるものも、人がそう聞こえているとはかぎらない

僕は

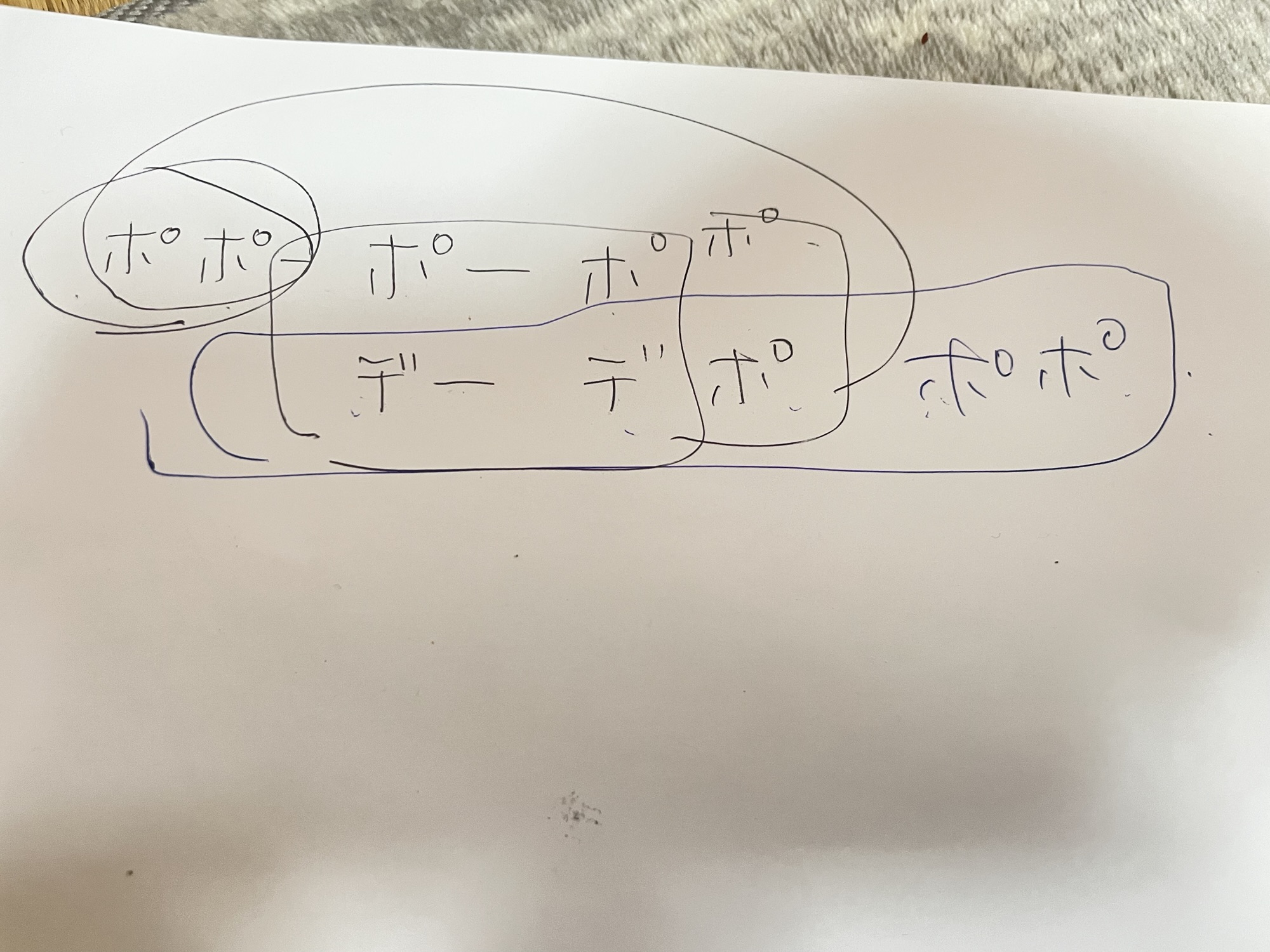

デーデー ぽっぽぽー

て聞こえるので

てっきり他の人もそう聞こえるって思とったのね

しかし

我が家では、これが長年解決しない問題で

各々ちょっと違うように聞こえているらしく

キジバトが鳴き出して、ちょっとその鳴き声を口に出して

「デーデー ぽっぽぽー」ってやると

ちがうちがう

「ぽぽー ぽーぽ・ぽ」やん

とか

この問題、我が家では3年ぐらい未解決なのですよ

あなたはどう聞こえます?

これと

今、僕らの周りをにぎわせてる政治の話のことって

めっちゃ似てるよね

ってふと思った

人間は、どう考えても

自分の目と耳と感覚を使ってしか、外界を認識できないもんね

しかも、情報が入ってきても、それを判断する基準となるものは

それぞれ違うか、大きな違いはなくても、微妙な違いはあったりする

だから、

自分が見て、聞いて、感じて、アウトプットした結論が

みんながそう思っている、とか

普通そうなるでしょ

とか、一致することは

原理的にありえへんのよね

でも、そこで

「俺は正しい、それに同調してくれる奴らも正しい、俺の意見がわからんやつは、情報が足りないか、間違った情報を元に考えているから、考えを改めてやらなあかん」

という回路

あるともうのです

備わっていると思うのです

その回路の発動は、仕組みとして人間の認知に組み込まれている、というか集団生活する哺乳類に組み込まれてるので、発動しちゃうんやけど

この回路に、自分をもっていかれないように

僕はしたいのです

大体、二元論がでてきたら、ぼくはこの回路が音を立てて回り出すのを感じるのです

正しい、普通、間違った〇〇、たいてい、みんな、正義、…..

いろんな、「何かを確定して、それ以外をつくってしまう」言葉ってあるでしょう

哺乳類は、一匹一匹が非力なので、集団にならないと自分を守れないから

「自分たち」という概念で武装するのですね

「自分たち」をつくるのに、「自分たち以外」を利用するのです

だから、必ず集団が生まれると同時に、集団に入れないアウトローが生まれるのです

でも、この「つまはじき者」を産み、集団から追い出す仕組みのおかげで、

種は世界に広がり、多様性が生まれて、結果的に生き残って数も増えたのですね

毎度のことながらの、行き先のわからない文章になるわけですが

気にしない

たとえば「フランス革命」「ロシア革命」みたいに「革命」と名のつくものって

自由・平等・博愛とか愛とか正義とか

素敵な言葉で、人がごーーーーーって集まって

我こそが「正しく、正義」

古いとされたものを、ぶっこわし、ぶっころし

古いものを一掃して新しい世界を実現、したようになるでしょう

でも、その直後から、裏切り者とか、反動、とか反革命とか

仲間割れが起こり、そこからもっとひどいころしあいが始まってしまうでしょう

「自分が正しい」ぐらいはまだ可愛いけど、「自分たちは正しい」になると

「正しくない」と見えるものを、残酷に攻撃してしまう

ぼくら人間は、人間である前に哺乳類なので、そこはどうしようもないのかもしれない

コンピューターのOSのように

でもOSがそうでも、そこで動かすソフトウェアの作り方次第で、凶暴ににならず、ころさないようにできる

ってことを、世界で唯一証明しているのが、日本国だと思うんだよね

気に入らんから、殲滅するってやってたら、世界一長い間存在している国になっとらんからね

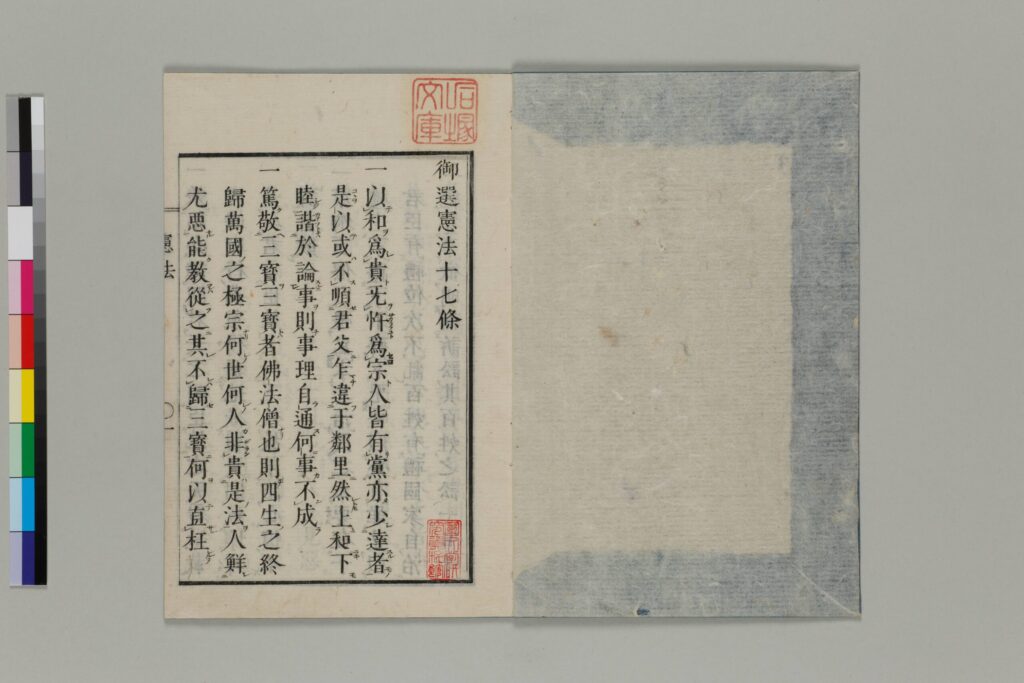

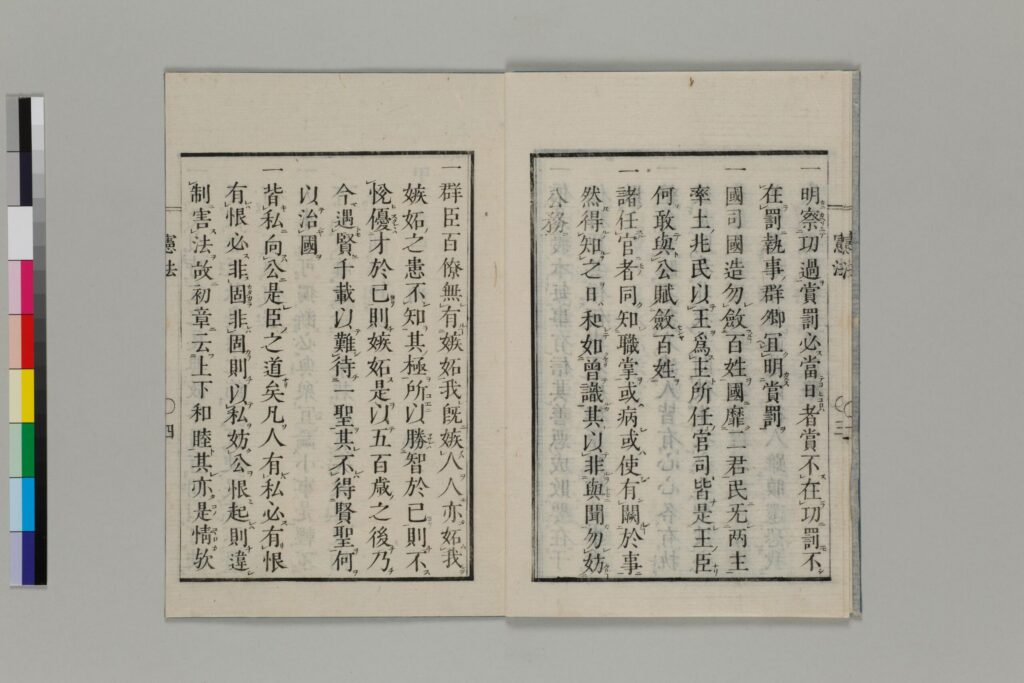

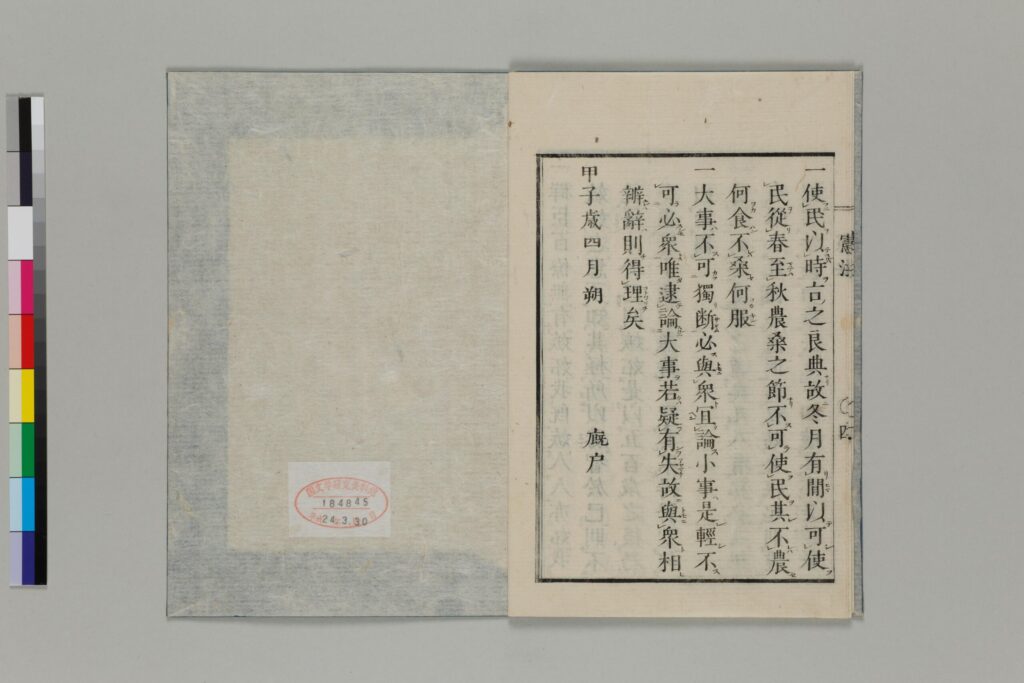

十七条憲法すごい、民主主義の根本が世界に先駆けて西暦604年に記されていた

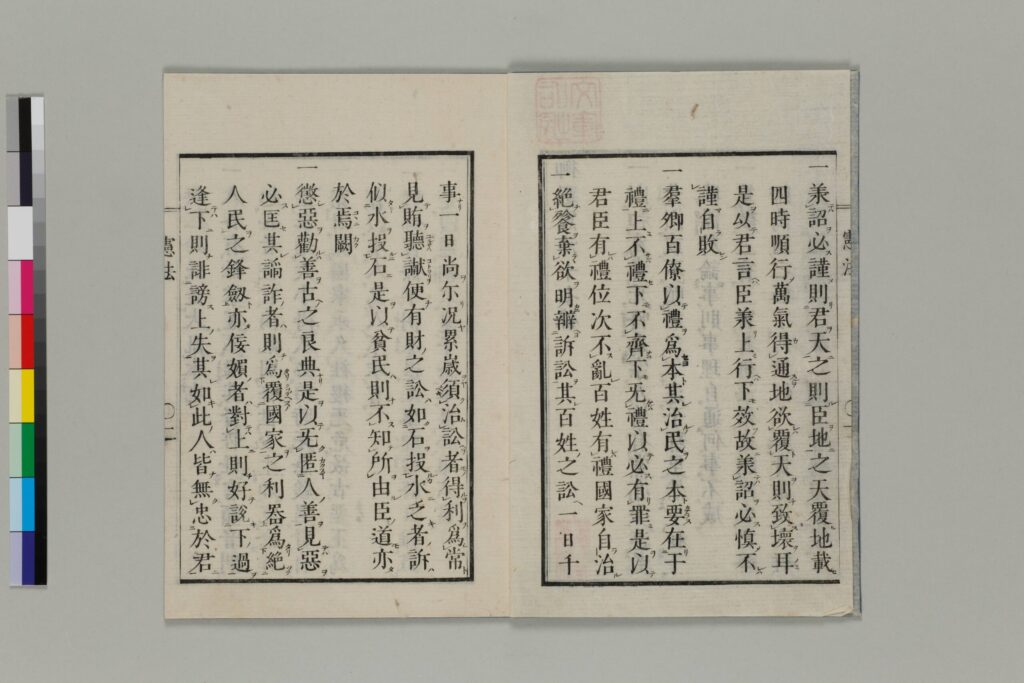

な、なんと現存する本物の十七条憲法が記されている本があった!

聖徳太子が推古天皇の時代に作った十七条憲法(じゅうしちじょう憲法)

第一条の 「和もって尊しとなす」という言葉が有名で

中身をよく読んでないと「空気読んで、争いごとを避けて、仲良くやろーぜ」的に解釈されていたりするけど

実は、こんなことが書かれてる

【第一条書き下し文】

一に曰く、和を以て貴となし、忤(さから)うこと無きを宗とせよ。

人みな党(たむら)あり、亦た達者少なし。

是を以て、或いは君父に順(したが)わず、また隣里に違(たが)う。

然れども上和し下睦びて、

事を論すに諧(かな)ひなば、

則ち事理自ずから通ず。

何事か成らざらん。【第一条現代語訳】

和を尊びなさい。意に逆らうことをせず、穏やかさを行動の根本にすべきだ。

人は皆、氏族や派閥を持ち、物事を深く理解できる者は少ない。

だから、君主や父に従わなかったり、ご近所と争うこともある。

しかし、上の者が和を保ち、下の者が睦まじく振る舞い、

議論が調和すれば、物事の道理は自然に通るだろう。

そうなれば、どんなことでも成し遂げられるはずだ。

そもそも、人間てこういう生き物だよね。絶対的な正しさなんて、語るほど賢くないし、意見の合う奴とつるんで、意見の違うやつを攻撃しちゃうもんね。そうなっちゃうよね

という前提

全知全能完全無欠な目覚めた人が、盲目な大多数を導く、だからただひたすら私を信じなさい

みたいな、西洋的な価値観に、行っちゃわないのですね

飛鳥時代は、シルクロードの終着点の日本に、様々な民族が入ってきて、超他民族の上に権力闘争が絶えずあり

今で言う「国会議員、行政、司法の中に、実は帰化人がたくさんいる」状態

つまり、日本が外国人に乗っ取られてしまう、みたいな危機的な状態がつづいてた

だから、今で言うところの西洋的な価値観=一神教の価値観でいくと

もう、ころしあうしかない、みたいなところに簡単に行っちゃうし、後の西洋といういうか、日本以外の国はそうなるよね。だから国が乗っ取り、乗っ取られみたいなことが起こる

人間、実はダメダメなんやから

から始まる十七条憲法

すごい

自分を棚に上げない感

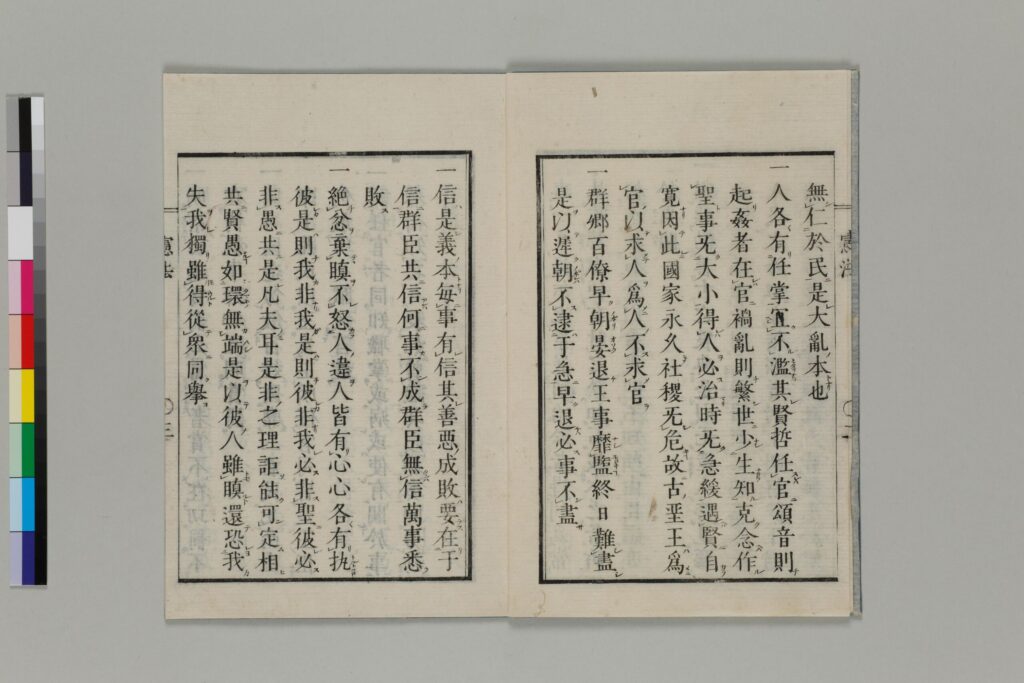

僕が好きなのは第十条

「和もって尊しとなす」の言葉の意味は、ここを読んで初めて理解できたんよ

【第十条書き下し文】

十に曰く、忿(いかり)を絶ち、瞋(いかり)を棄て、人に怒ることなかれ。

人は皆、心あり、各おの執あり。

彼是(ただ)しければ則ち我非なり、我是しければ則ち彼非なり。

我必ずしも聖に非ず、彼必ずしも愚に非ず。

共に是れ凡夫のみ。是非の理、寧(いずく)んぞ能く定むべけんや。

相共に賢愚、環(わ)のごとく端なし。

是を以て彼の人瞋(いか)ると雖も、還(かえ)って我を失はんことを恐れ、

独り得るも衆に従ひ同じく挙ぐべし。

【第十条現代語訳】

怒りを断ち、腹立ちを捨て、人に対して怒ってはいけない。人にはそれぞれ心があり、各々が自分の考えを持つ。

相手が正しいと思えば自分は間違いとなり、自分が正しいと思えば相手が間違いとなる。

自分が必ず聖人というわけではなく、相手が必ず愚かというわけでもない。

私たちは皆ただの凡人であり、是非の理は簡単に決められるものではない。

賢い者と愚かな者は、輪のようにつながっていて始めも終わりもない。

だから、たとえ相手が怒っていても、自分一人が正しいと独りよがりになることを恐れ、

みんなと歩調を合わせて物事を進めなさい。

人は不完全なんやから、だからこそ、

お互いの意見に耳を傾け、学び合うことが大切なんちゃう

って聖徳太子は、そんな厳しい時代にあえて争っている当事者に伝えたんよね

崇高な理念を語るのではなくて

人間やからこその、避けられない弱点を語っちゃう

人間の不完全さ そこから始めちゃう

これって、「和をもって尊しとなす」の「和」の根本原理と思うのです

仲良くする、とか、空気読むとかと、次元の違う話やんね

ぼくはこれが民主主義の根本で、そして、西洋の民主主義と根本的に違うということに

気づいちゃたのです

だから、、、、、

話は、すごいブーメランになって戻ってきて

我が家の

キジバト問題も

デーデー ぽっぽぽー

であり

ぽぽー ぽーぽ・ぽ

でもある

シュレディンガーの猫のように

両方の状態で存在していて

どちらが正しい

というのではないのだー

という2025年現在のわたくしの現在地

なのでした

ながーーい話にお付き合いいただきてありがとうございます

学校で教えない、あえて教えられていない歴史は

面白いね!